Grands projets

Le camp des Fourches, lieu de mémoire des batailles alpines

Le camp des Fourches, témoin du passé mouvementé de l’Europe, méritait d’être sauvé de l’abandon. Le Département des Alpes-Maritimes, après avoir acquis le site, s’est engagé dans une campagne de mise en sécurité et de restauration des bâtiments, travaux menés entre 2016 et 2018.

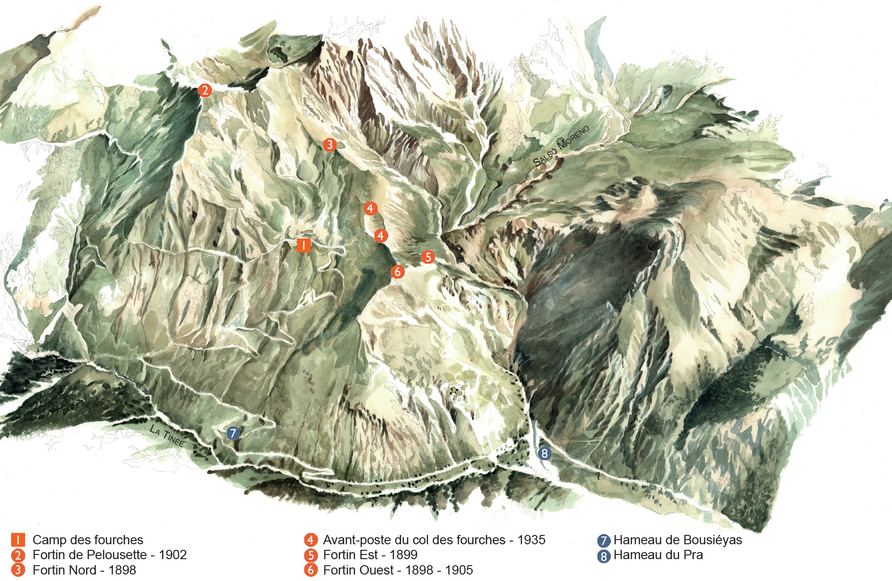

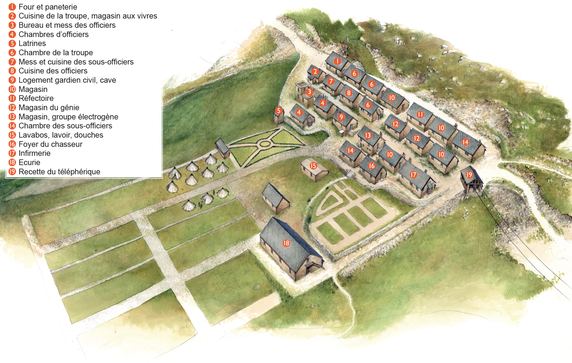

Le camp des Fourches à la veille de la Deuxième guerre mondiale.© Département 06 - Illustration Jean-Benoît Héron, 2018

Le camp des Fourches à la veille de la Deuxième guerre mondiale.© Département 06 - Illustration Jean-Benoît Héron, 2018

Réalisé à partir de 1889, le Camp des Fourches est un casernement adapté à la haute montagne pour les chasseurs alpins défendant le col des Fourches dans l’hypothèse d’une invasion italienne venant du col de Pouriac. Il fait partie d’un ensemble de fortifications protégeant la vallée de l’Ubaye comprenant de nombreux fortins. Dans les années 1930, le camp est rendu habitable en hiver. C’est un témoin exceptionnel du rôle joué par les chasseurs alpins dans la défense des Alpes-Maritimes.

À travers la préservation et la mise en valeur de cet ensemble remarquable, le Département souhaitait d’abord rendre hommage aux troupes de montagne dont le sacrifice héroïque sur les champs de bataille de la Première et de la Deuxième guerre mondiale a sauvé la France de l’invasion. Le col des Fourches, théâtre de combats acharnés en juin 1940 et en septembre 1944, ne pouvait être mieux choisi pour rappeler cette mémoire.

Découvrez l’histoire de ce site exceptionnel, depuis sa création à partir de 1889 jusqu’à sa renaissance au début du XXIe siècle, grâce à des panneaux informatifs répartis sur l’ensemble du site. Enchâssé dans un site exceptionnel, au coeur du Parc National du Mercantour, le camp des Fourches est aujourd’hui un monument dédié à la paix.

© Département 06

© Département 06

Accès rapides

La frontière des Alpes-Maritimes

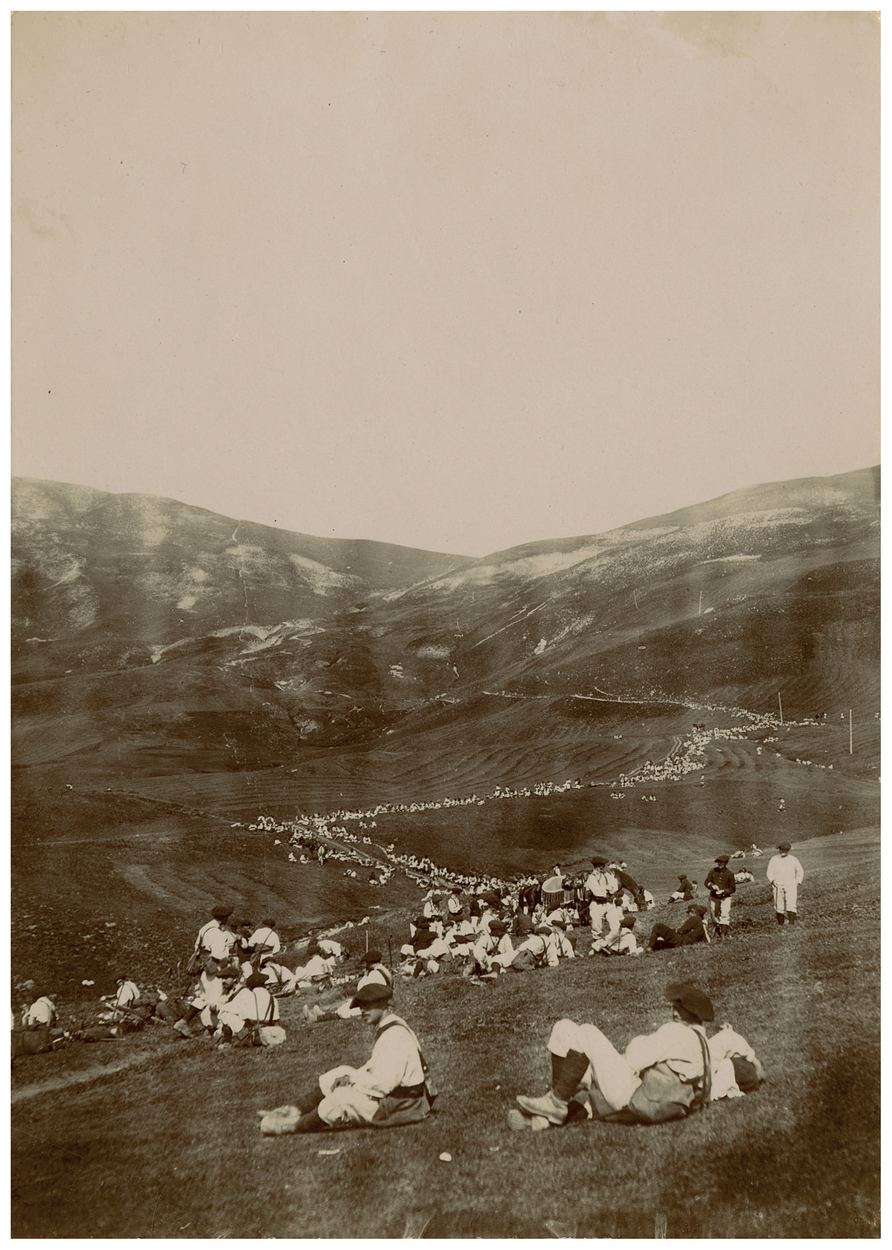

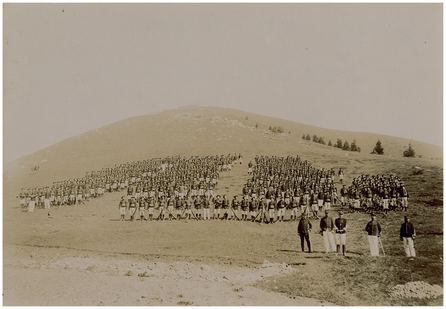

Manoeuvre de chasseurs alpins sur le massif de l’Authion, fin XIXe siècle© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 10 Fi 901

Manoeuvre de chasseurs alpins sur le massif de l’Authion, fin XIXe siècle© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 10 Fi 901

Il faut remonter à la fin du XIXe siècle pour comprendre l’histoire du camp des Fourches.

Lorsque l’Italie s’allie en 1882 à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie, ses relations se détériorent avec la France, qui s’estime alors menacée et entreprend de fortifier sa frontière. Des forts, construits sur un modèle conçu par le général Séré de Rivières après la défaite de 1871, verrouillent les points de passage et protègent Nice. Ce dispositif ne sera pas utilisé en 1914.

• Accédez à la carte des fortifications françaises et italiennes en 1914

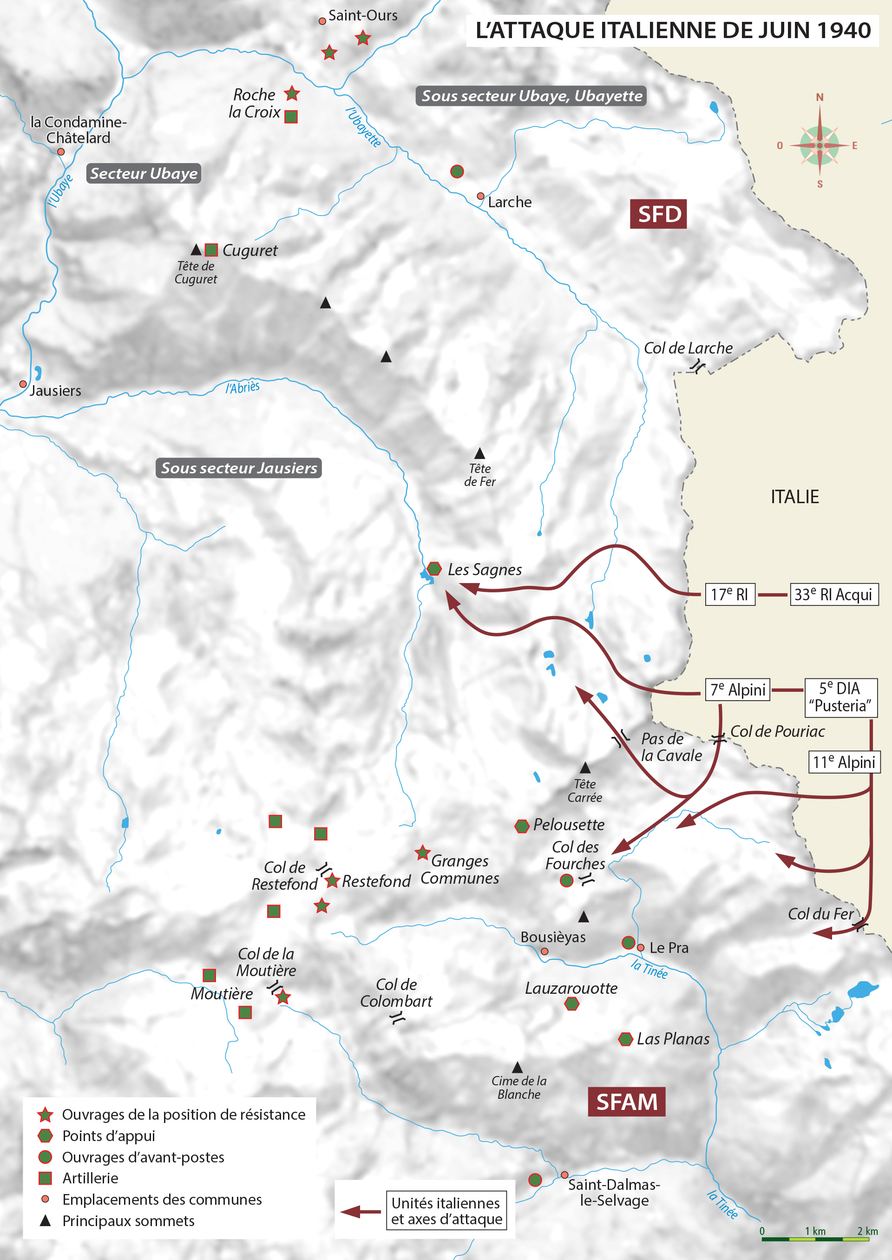

Dans l’entre-deux-guerres, la politique expansionniste de l’Italie fasciste rend nécessaire un renforcement de la défense de la frontière. Un nouveau système de fortification, la ligne Maginot alpine, voit le jour. Les ouvrages sont enterrés et dotés d’une artillerie puissante, à cadence rapide, protégée dans des casemates bétonnées. Dans les Alpes-Maritimes, plus de 50 ouvrages seront réalisés entre 1928 et 1940. Les Fourches se trouvent à la charnière entre le Secteur Fortifié du Dauphiné (SFD) et le Secteur Fortifié des Alpes-Maritimes (SFAM).

• Accédez à la carte du secteur fortifié des Alpes-Maritimes en 1940

Le massif de Restefond, verrou stratégique de l'Ubaye

À la fin du XIXe siècle, les militaires français décident de fortifier les cols des Fourches et de Restefond pour empêcher les Italiens de contourner le col de Larche par le sud et d’accéder ainsi à l’Ubaye et à la Provence.

À partir de 1885 et jusqu’à la Grande Guerre, des travaux sont réalisés chaque année à la belle saison pour établir une ligne de défense composée de fortins et de plateformes pour des batteries d’artillerie.

Les deux principaux points d’appui sont le col des Fourches avec son camp militaire (1889) et le casernement de Restefond (1901-1906), rencontré un peu avant le col en venant de Barcelonnette, qui possède une enceinte rectangulaire crénelée et flanquée enfermant des bâtiments pour une compagnie.

Entre 1930 et 1940, de nouveaux ouvrages Maginot se superposent aux anciens.

Verrouillant le col des Fourches, un ouvrage dit « d’avant-poste » (réalisé en 1935), à l’équipement sommaire et doté d’artillerie de campagne, contrôle le vallon de Salso Moreno et les cols de Pouriac et du Pas de la Cavale.

D’autres ouvrages protègent les cols du secteur : La Moutière, Granges communes, Restefond. Seul ce dernier dispose d’une artillerie à longue portée, canons-obusiers et mortier de 75 millimètres.

Au début et à la fin de la Deuxième guerre mondiale, de violents combats se sont déroulés ici, sur le col des Fourches et le secteur de Restefond.

Le camp des Fourches, un casernement de haute montagne

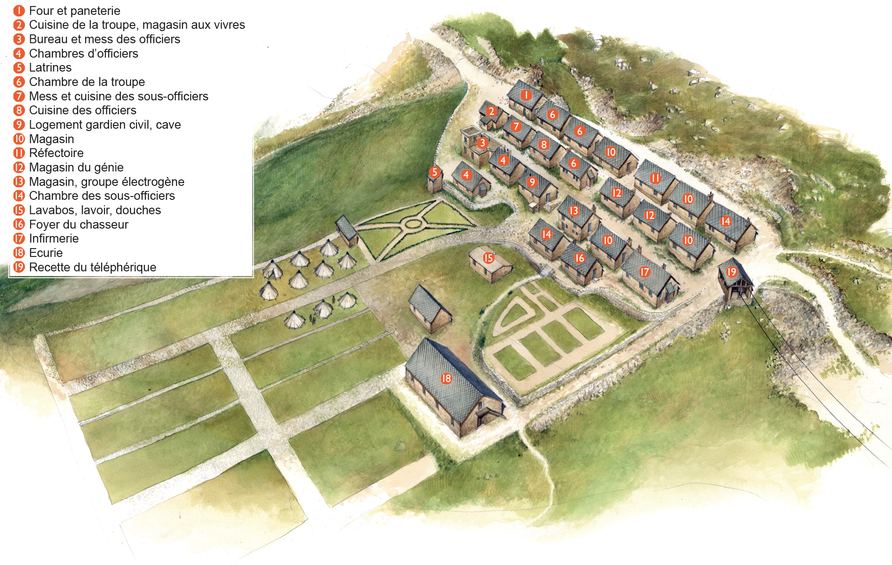

Le camp des Fourches à la veille de la Deuxième guerre mondiale.© Département 06 - Illustration Jean-Benoît Héron, 2018

Le camp des Fourches à la veille de la Deuxième guerre mondiale.© Département 06 - Illustration Jean-Benoît Héron, 2018

Les travaux d’aménagement du camp commencent en 1889, puis sont poursuivis chaque été car on ne peut atteindre le Camp des Fourches qu’à la belle saison.

Les militaires ont établi une piste depuis Jausiers, qui franchit le col de Restefond. Le camp comprend des bâtiments en dur (appelés baraques) et des espaces recevant des tentes, principalement dans la partie inférieure, sur une plateforme toujours visible.

Une réfection complète est entreprise de 1895 à 1913.

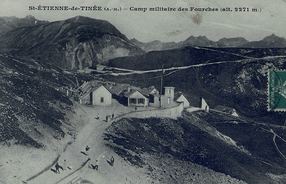

Le camp des Fourches à la veille de la Grande Guerre© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 1Num 230/026, fonds Férier

Le camp des Fourches à la veille de la Grande Guerre© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 1Num 230/026, fonds Férier

En 1914, le camp compte 24 bâtiments dont une infirmerie, une boulangerie et une écurie pour les mulets et les chevaux.

Il accueille les chasseurs alpins en manoeuvre, essentiellement pendant la saison estivale.

En hiver, l’accès est rendu impossible par l’enneigement.

Pour cette raison, une piste, dénommée « du Haut », est aménagée en 1913 pour relier Bousiéyas.

Dans les années 1930, l’implantation de nouveaux ouvrages, dans le cadre de la nouvelle ligne fortifiée Maginot, rend nécessaire une modernisation du camp des Fourches afin d’améliorer son habitabilité, notamment en saison froide.

En effet, dès le 1er septembre 1932, un détachement permanent de 80 hommes du 11e BCA s’installe pour l’hiver.

D’importants travaux sont alors réalisés jusqu’en 1935, ainsi qu’un téléphérique qui relie le camp au hameau du Pra.

Les fortifications du col des Fourches

Sur le col des Fourches, d’importants travaux sont menés à partir de 1896.

La crête est couronnée par des « murs bahuts », véritables remparts de pierres sèches.

En 1897, trois batteries pouvant accueillir des pièces d’artillerie mobiles sont réalisées sur le mont Fourches, orientées vers le plateau de Morgon, seule position accessible aux Italiens susceptible de menacer le secteur.

Enfin, des fortins (ou blockhaus) d’infanterie sont établis entre 1897 et 1903 sur des points stratégiques, notamment le mont des Fourches (2 342 mètres), la cime de Pelousette au nord (2 757 mètres), la Tête de Vinaigre au sud (2 394 mètres) et, à l’ouest, le col de Restefond (2 500 mètres).

Le mode de construction de ces édifices est identique, avec un seul niveau en pierres maçonnées et une couverture en bois supportée par une charpente en mélèze.

Construit entre 1899 et 1902, le fortin de la cime de Pelousette est une réalisation spectaculaire.

Long de 34 mètres et profond de 10 mètres, il épouse les contours de la crête sur laquelle il est implanté.

C’est un ouvrage d’infanterie dont la garnison d’une centaine d’hommes avait pour mission d’empêcher le franchissement du col de Pelousette.

Si une partie des matériaux a été prélevé sur place, beaucoup d’éléments ont été acheminés à dos d’hommes ou de mulets : chaux, ciment, poutres, portes, ouvertures, éléments préfabriqués en béton…

De l'abandon au renouveau, un chantier de rénovation exemplaire

En étroite concertation avec le Parc National du Mercantour, la restauration des bâtiments du camp a été réalisée entre 2016 et 2018, lors de trois chantiers d’été.

Il a fallu tenir compte de fortes contraintes environnementales dans un site sensible, avec une faune et une flore protégées.

Trois niveaux d’interventions sur les bâtiments ont été définis au préalable afin de permettre une intégration harmonieuse dans le paysage.

Ainsi, les bâtiments en bon état, ont été restaurés et leur clos et leur couvert rétablis (11 baraques). Lorsque les toits avaient disparu, les murs seuls ont été consolidés (14 baraques). Enfin, dans le cas de bâtis trop détériorés, il a été convenu de garder la base des murs (3 baraques).

Les parties manquantes des maçonneries ont été reconstituées avec soin tandis que les murs ont été confortés par un coulis de chaux liquide introduit à coeur puis protégés par une chape de protection en mortier de chaux hydraulique et une étanchéité de type résine en protection des intempéries.

Pour les toitures, les pannes de charpente ont été remplacées quand cela était nécessaire par du mélèze et les couvertures réalisées en tôles neuves galvanisées.

Une des toitures a reçu des ardoises métalliques identiques à celles qui étaient posées à l’origine.

L’ancien réfectoire des officiers a bénéficié de mesures de protection spécifiques (fermeture par portes blindées, ventilation) pour protéger le bel ensemble de fresques qui y est conservé, et un espace protégé recréé en partie haute du bâtiment pour les chauvessouris qui y nichent.

La route de la Bonette

Le camp possède la particularité d’être traversé par la route du col de la Bonette-Restefond.

Elle suit en grande partie le tracé de la première piste créée par l’armée, qui s’est longtemps opposée à sa transformation en route touristique, comme le souhaitaient les habitants des vallées de la Tinée et de l’Ubaye dès l’entre-deux guerres.

En 1947, le traité avec l’Italie, qui reporte la frontière sur la ligne de crête du massif du Mercantour, lève définitivement les obstacles militaires pour permettre la liaison de Nice à Barcelonnette par Saint- Etienne-de-Tinée et Jausiers.

Pendant l’été 1950, le chantier mobilise 150 militaires qui effectuent le terrassement des 6 kilomètres en lacune pour atteindre le camp des Fourches.

L’ancienne piste du col photographiée vers 1950© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 22Fi 016000001

L’ancienne piste du col photographiée vers 1950© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 22Fi 016000001

Remodelée et élargie à 6 mètres, elle devient à 2 690 mètres d’altitude au passage du col de Restefond, la troisième parmi les routes les plus hautes d’Europe après le col de l’Iseran (2 764 mètres) et le col du Stelvio (2 758 mètres) en Italie.

L’idée d’en faire la route la plus élevée d’Europe conduit dix ans plus tard à en reprendre le tracé sur 6 kilomètres pour passer par la cime de la Bonette qui culmine à 2 860 mètres.

Il ne restait plus qu’à l’inaugurer le 1er octobre 1961 et la livrer aux premiers touristes.

La route du col de la Bonette-Restefond n’a dû son salut qu’à la mobilisation constante des populations locales.

Aujourd’hui, la fréquentation de la route ne cesse de croître.

Les chasseurs alpins et la population

À partir de 1888, les bataillons de chasseurs alpins prennent possession de la montagne.

Chaque été, des manoeuvres ont lieu pour tester en altitude l’aptitude opérationnelle des chasseurs qui ont commencé leur instruction élémentaire sur le littoral.

Après des exercices de marche et de combat, les compagnies réalisent ensuite des reconnaissances le long de la frontière ; elles assurent aussi la garde de chaque secteur frontalier et réalisent des travaux d’aménagement de routes et de fortifications.

Des relations étroites se nouent entre les militaires et la population.

Quand il n’y a pas de caserne, le logement se fait dans les villages. C’est une ressource financière non négligeable et un facteur d’animation pour ces communautés villageoises isolées.

Les soldats participent aussi à des travaux pour améliorer les accès aux hameaux et aux alpages.

Le déplacement se fait habituellement en raquettes mais le ski, introduit dans les Alpes par le capitaine Clerc en 1899, se popularise chez les militaires dans les années 1900.

Très vite, de nombreux chasseurs, notamment leurs cadres, s’initient à ce nouveau mode de déplacement en montagne. Des concours de ski sont organisés par les militaires et contribuent à populariser ce sport auprès des civils.

Les "Diables bleus" dans la guerre

Défilé des chasseurs alpins du 27e BACP à Grasse le 13 avril 1916© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 60Fi 126, fonds Jean Luce/Bergé-Andreu, droits réservés

Défilé des chasseurs alpins du 27e BACP à Grasse le 13 avril 1916© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 60Fi 126, fonds Jean Luce/Bergé-Andreu, droits réservés

Quand éclate la guerre, les troupes alpines ont plus de 20 ans d’existence mais n’ont pas encore connu le baptême du feu.

En 1914, les unités présentes dans les Alpes-Maritimes sont intégrées au XVe Corps d’armée : 2e Régiment d’artillerie de montagne, 6e, 23e, 24e, 27e Bataillons Alpins de Chasseurs à Pied (BACP), appelés après la guerre Bataillons de Chasseurs Alpins (BCA), 6e et 7e Bataillons de Chasseurs Alpins Territoriaux (BCAT), 46e, 47e, 63e, 64e, 67e bataillons de chasseurs alpins de réserve.

Dès l’été 1914, les troupes alpines vont quitter leurs montagnes pour être engagés dans les Vosges ou participer à la bataille de Lorraine puis à celle de la Marne. La suite de la guerre les voit employés comme troupes de choc sur l’ensemble des fronts, partout où le besoin s’en fera sentir pour renforcer une attaque ou colmater une brèche.

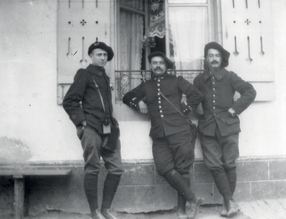

Les chasseurs du 23e BACP Rainaud, Saisse et Sauze dans les Vosges© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 60Fi 2590, fonds Jean Luce/Bergé-Andreu, droits réservés

Les chasseurs du 23e BACP Rainaud, Saisse et Sauze dans les Vosges© Département 06 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes, 60Fi 2590, fonds Jean Luce/Bergé-Andreu, droits réservés

L’année la plus terrible de la guerre pour les troupes alpines sera 1915, « l’année de sang » des Alpins. Dans les Vosges, leur conduite héroïque les fera surnommer par les Allemands « Schwarze teufel » (littéralement « Diables noirs », transformé par les chasseurs en « Diables bleus »).

Les batailles de Verdun, de la Somme, du Chemin des Dames, l’intervention en Italie puis la deuxième bataille de la Marne suivront.

À l’heure de la victoire, le bilan humain sera lourd pour les Alpins.

Pour les bataillons de chasseurs alpins, la moyenne des pertes par bataillon est de 50 officiers, 110 sous-officiers et 1 300 chasseurs.

Four à pain et paneterie, 1913

Le four, qui était accolé à ce bâtiment, a aujourd’hui disparu.

Lorsque le camp est occupé, le pain est cuit sur place tous les jours.

Il constitue une part importante de l’alimentation du soldat dont le repas type comprend une soupe, un plat de viande et de légumes.

Baraque de la troupe, 1913

Chaque baraque comprend deux pièces communicantes et peut accueillir 20 soldats qui prennent place sur des lits en bois. L’aménagement de l’intérieur des baraques est sommaire mais fonctionnel.

Il permet aux militaires de dormir à l’abri du froid : le sol est en béton, le plafond en voliges, un tambour empêche le vent de rentrer. Les cheminées qui servaient au chauffage sont rapidement remplacées par des poêles.

Des râteliers reçoivent les fusils. Les paquetages des soldats sont posés sur des planches à bagages et les brodequins sont suspendus sur des crochets.

Bâtiment de commandement du camp, 1907

Ce bâtiment abritait au rez-de-chaussée le bureau du détachement et la salle à manger des officiers qui bénéficiaient ici d’un certain confort.

Les murs sont décorés d’un ensemble exceptionnel de fresques réalisées dans les années 30 par un militaire.

Au premier étage se trouvait un poste optique qui permettait de communiquer en alphabet Morse, par signaux lumineux, avec les fortins du secteur et les troupes en manoeuvre.

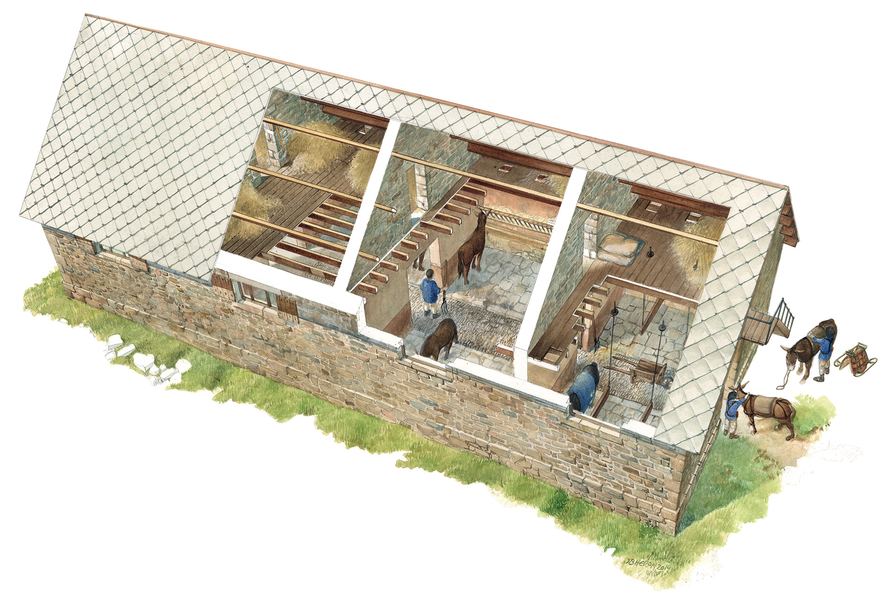

Écuries muletières et à chevaux, 1909-1910

Le bâtiment des écuries, le plus grand du camp avec ses 22 mètres de long, abritait 24 mulets et 6 chevaux.

Les réserves de fourrage étaient conservées à l’étage.

Le mulet est l’auxiliaire incontournable des Alpins. Les bataillons de chasseurs en possèdent une quarantaine.

Il peut porter des charges très lourdes, jusqu’à 120 kilos.

Cuisine de la troupe, 1902

La cuisine est conçue pour assurer 300 repas à chaque service. Elle comprend la cuisine proprement dite, très exiguë, un espace de distribution et une laverie. Les chasseurs prennent leurs gamelles et mangent dans leurs chambrées.

Dans l’éventualité d’un conflit, des vivres sont conservées en permanence sur place dans des caisses étanches : pain de guerre, conserves de viande, sucre, café, sardines, eau de vie, vin, tabac.

Bâtiment du groupe électrogène, 1906

Un groupe électrogène est installé en 1933, couplé à des batteries.

Il fournit du courant au camp et permet l’éclairage électrique des baraques, assuré avant cette date par un système de lampes à pétrole.

L’amélioration du confort des soldats est indéniable dans les années précédant la Deuxième guerre mondiale.

Infirmerie, 1901

Les conditions climatiques, la présence de neige et les accidents pouvant survenir en terrain accidenté rendaient nécessaires la présence d’une infirmerie dans le camp. Elle pouvait accueillir à l’origine 6 malades et donnait sur un petit jardin côté ouest.

Chaque bataillon de chasseurs alpins disposait de quatre infirmiers mais des médecins auxiliaires étaient affectés en renfort pendant les manoeuvres d’été. En hiver, l’évacuation des blessés était assurée par traineau, dans les zones enneigées, ou par mulet.

Bâtiment des sanitaires, 1935

L’eau arrive dans le camp en 1908, grâce au captage d’une source située dans le premier virage en direction du col, mais l’alimentation est interrompue en hiver à cause du gel.

Il faut attendre 1935 pour que des travaux permettent un approvisionnement sans interruption, notamment des cuisines et de ce bâtiment qui abrite des douches et des lavabos, ainsi qu’un lavoir en béton remarquable par la qualité de sa fabrication.